解構再重建:突破過往框架

在人類過去的歷史中,偶有多重才華的能力者出現,例如大家熟知的達文西(Leonardo da Vinci,1452),儘管是名私生子,也從未受過正統教育,但卻在繪畫、數學、建築、音樂、天文學…等,有著巨大的成就;比利時的米凱爾·博伊曼斯(Michaël Borremans,1963),最初是一名攝影師,後來也成為一名傑出的當代畫家;安德魯 · 薩瓦吉(A. Savage,1986)同時是樂手又是視覺藝術創作者,其將視覺與聽覺的聯覺性,透過不同方面的創作(音樂與繪畫),來作為人生的紀錄;傑夫 · 昆斯(Jeff Koons,1955)曾經在華爾街從事証券交易員,他利用下班的時間持續他創作的使命,最終也成為了暨安迪沃荷(Andy Warhol,1928)後,最重要的普普(Pop Art)藝術家;學院派的藝術家雖然在創作能力的基礎上有著扎實的訓練,卻也時常丟棄不了學院派所賦予的包袱,反觀非學院派的藝術家,雖然沒有循序漸進的學習過程,但也因為他們在跨領域的表現發展,因此時常有出人意表,跳脫框架的傑出表現。

歷史的腳步已走入當代藝術百花齊放之時代,藝術創作的形式、媒材、主題的多樣化與前衛性已屢見不鮮,如何能在既有的框架下突破過往,是每個藝術家所追求的;於巴沙迪納社區大學(Pasadena Community College)等美術院校習畫的林桂華老師,原是因為健康因素,才移居美國加州,卻在充滿陽光慢活的加州生活中,重新開啟兒時想成為藝術家的理想追尋之路,在經過多年的創作累積與多次的展覽後,也樹立了自我的獨特創作。

創作主題的轉變

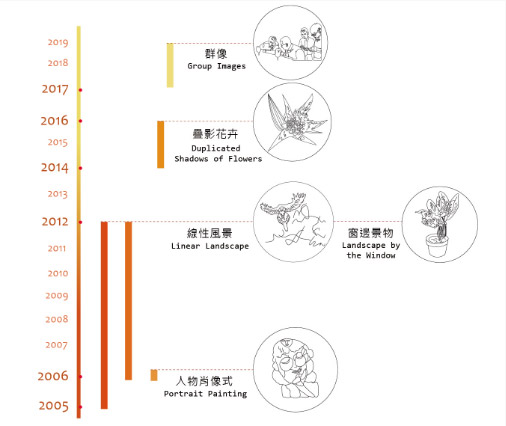

綜觀林桂華的創作脈絡,受到人物素描的啟蒙,其後研究印象派之特點,捕捉戶外的自然風貌,強調光與色,然而他不甘於傳統的技法,改採暢意流動的線條來表現自然風貌;爾後,開始關注窗邊景物,如:戶外花卉、樹木、窗邊靜物;從窗框進入到建築室內後,開始關注的創作內容則轉變為人際間微妙的互動,現代化3C產品介入人群互動,也逐漸地把人們對於窗戶/格的概念,轉變為3C產品的視窗螢幕;藝術家從上帝創造的光、色與自然風貌開始入手,透過實體的窗戶進入到人類創造的建築物,而時代的產物3C產品,透過手中的窗戶(螢幕)讓人類的精神世界又再一次進入了虛擬的科技世界;透過其過去這12年的創作走向,可以發現近年的創作有幾大系列走向:人物(肖像式)、線性風景、窗邊靜物、疊影花卉、群像,從2006年至2019年,創作的題材跨度非常的廣,透過其創作形式的觀察,也驚訝的發現,竟然在諸多的表現形式與技法皆有過相當程度的鑽研,而此次新發表的人物系列,可以看出藝術家已完整的建立了自己獨樹一格的創作語彙。

解構再重建:突破過往框架

創作之於林桂華而言,是種自我突破,透過其嚴謹的作品構成與專業的工作室設備,不難理解,她把創作視為一種工作,並非是浪漫愜意又隨興所至,而是有目標又有計劃的創作實踐;在創作構思上,首先他會藉由平日的攝影記錄來尋找可用的素材,先用電腦進行前置作業,並把觀念想法紀錄下來,實際開始構圖後將心中的影像在畫面用簡單的線條組構起來,並以直覺的方式選色打底,技法除了傳統的筆刷與畫刀技法外,也大量應用了滾筒、絹印、型板、拼貼、浮雕、針筒、滴流、堆疊、透明與不透明技法…等;繪畫實作的進程,大概分為兩階段,前段即是中規中矩的再現,後段則是解構再重建,即是在現有的繪畫描寫後,進行第二階段的創造,藉由撕除型版、框線的使用、影像窗格的應用、線條的發展、色彩的變化、多層顏料處理、去除背景化、厚薄技法應用…等,務必使得作品畫面不入俗套,即使是同一個主題、構圖,他還是能用不同的形式去處理。面對此一創作的態度,是藝術家所堅持的,目的是為了掙脫過往的創作形式,也期待意想不到的新效果,因此不斷的突破、突破,再突破。

探討科技時代,人們的行為模式轉變

瞬息萬變的時代下,原是科技人的桂華老師,敏銳的觀察時下3C產品對於人類行為模式造成之轉變,其在許多的家族聚會、社交場合、朋友聯誼等,時常發現有三群團體:先生們相聚談工作滑手機、太太們聊天唱歌滑手機、孩童們遊戲嬉鬧也玩手機;似乎對於手機的需求與社會功能,在不同的世代、角色與團體有著不同的意義。手機、平板、電腦等科技產品的介入人際交流圈,使得處於同一空間內的人們,卻跟異地的友人彼此交談,這是造成人際疏離的範例,但正對而坐的彼此,有時卻因手機的內容,開啟了全新的話題,這是緊密人際關係的範例;手機沉浸效應(Mobile Immersion)是近年開啟的新話題,意思是人們在擁擠的地鐵中或人潮眾多的聚會中,私人空間被侵入或心理狀態想逃離這個地方,卻因行為被限制住了,為了調適自己的內心世界,因此逃進手機的視窗內以回到舒適圈;藝術家林桂華卻提出了不同的見解,她認為她筆下這些聚會的企業經營者,每日都在思考著什麼對於人類是能夠有助益的,因此努力地透過手機處理工作事務,他敬佩這些人面對事業的態度,因此提出不同的觀點,也透過畫筆將其記錄下來。

構圖結構的「去結構化」

作品〈專注〉、〈唯一〉、〈漫遊〉、〈亢奮〉…等,畫面中的人物以單一白色重複厚疊,只得以透過人物的輪廓線來了解人物的角色與年齡,乍看像是生活照中的人物互動,透過去結構化省略了人物的五官表情,卻也因為只剩臉部的輪廓線,因此讓觀賞者自由的想像並投入不同的人物五官及表情,這樣的做法似乎也讓觀賞者憶起過往的家庭生活;有時筆者會用主觀分色的方式色調分離,降低色彩的臨界值,並利用對比、互襯的配色系統,來進行配色發想,有別於漸層的筆觸推移,改以平塗的色塊去界定不同的物體與空間,而作品〈湊熱鬧〉、〈選擇(一)〉、〈選擇(二)〉、〈心繫公務〉、〈做什麼〉… 等,則透過絹印的滾筒混色,企圖干擾空間的前後層次,同時色彩繽紛奪目,給人一種耳目一新的新觀賞經驗,其特別選用此形式來創作,我想跟3C產品帶來的改變有關。首先,3C產品讓溝通這件事情,突破了時間與地域性,這恰好與其違反傳統透視的空間干擾(減弱空間感)有呼應;再者,拓上的滾筒混色,將景深給減化,就猶如我們觀看螢幕視窗時,一切變的平面化的同時,也可透過手機將顯色變得與真實不相同,這跟每個人使用螢幕的個人設定(顯色調整)也有類似的效果;眾多的特殊效果,在畫面上交融並置,除了產生視覺上的絢麗感,也達到「觀看視窗」此一觀點的呼應。

此次青雲畫廊展出林桂華老師的個展,是其近3年全新投入的創新系列:擁抱未來、虛擬實境、童心與摯情系列;擁抱未來—講述了孩童們面對科技產品,習以為常地融入了自身的童年生活;虛擬實境—以聚會的場合作為主要場景,延伸出多種社會面向;童心—以最純真的孩童為主角,透過孩童的好奇心與童趣,讓我們回歸到無憂無慮的狀態;摯情—將藝術家周遭的人物個性,透過肖像式的創作表現,來闡述藝術家平日生活的情感連結,此次展出之作品多元精彩,期待大家的光臨。