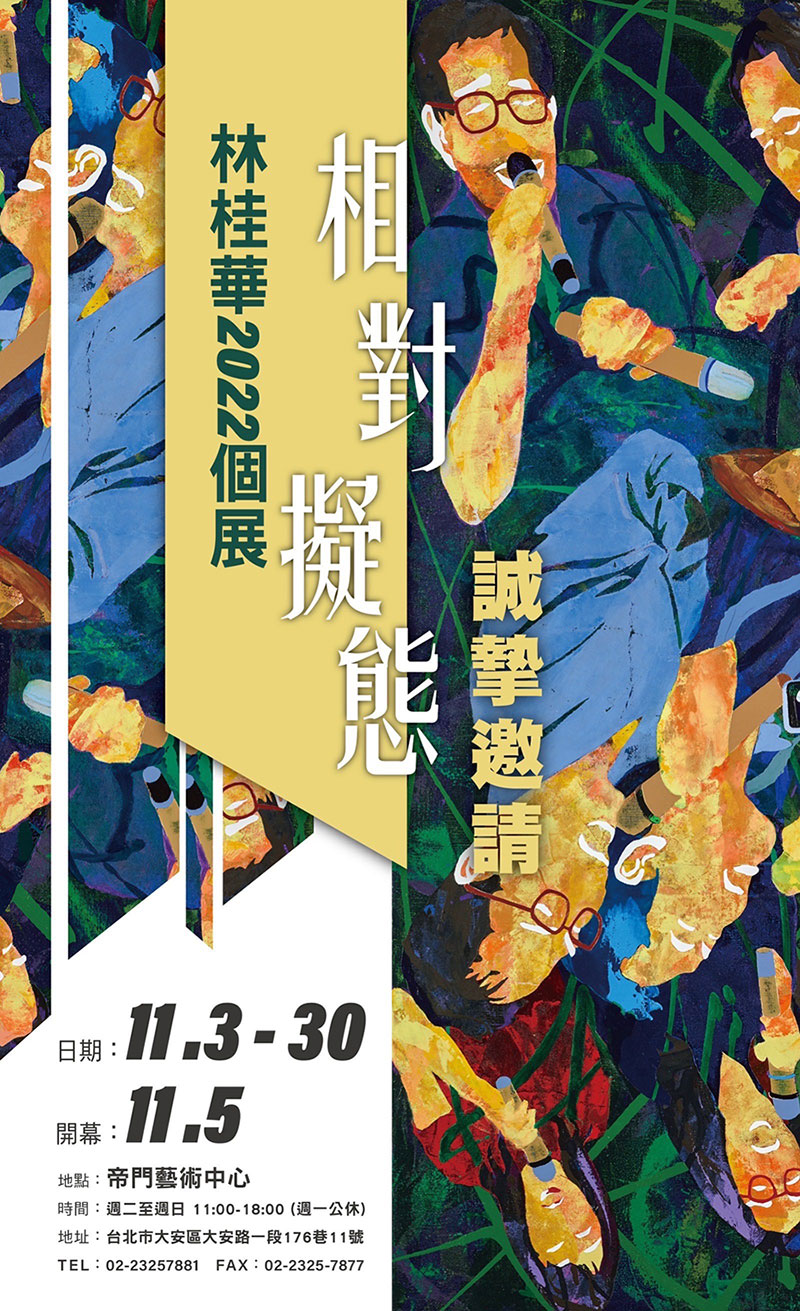

相對擬態-林桂華2022個展

◎ 展期:2022.11.03 ~ 11.30

地點:帝門藝術中心

地址:台北市大安區大安路一段176巷11號

意境建構與觀者思維上的另一觸動

林桂華,承接李仲生在彰化女中教書時期給予啟發,將天馬行空的自由想像,她在中年重拾畫筆,以熱情轉化出重生和蛻變,從2013《線. 不設限》個展,2014《春意正濃》聯展、2016《塗繪與疊影》、2019《再訪虛擬之窗》、2022《目像行影》及《相對擬態》,在展現對藝術的自我實踐。

從早期如摸索般所創作的花卉,將自我意識注入圖像,逐年推進到2017年後,林桂華開始取材自生活周遭的人物,以手機攝影家庭及友人照,將生活中的片段時刻成為寫實繪畫的文本,直覺式地賦予高明度、高彩度性格的定格肖像,構圖內的人物,五官與四肢被刻意的反白或扁平化,抽離了線條的形式模糊了人物辨識性,背景的平塗或疊影,折映出人物空間的虛幻與真實。

動態存在於瞬間的靜止畫面,均衡穩定的結象表現出創作形式,肢體的姿態和模糊抽象的背景,2022年的作品中,更添增了作品的多方位感,產生意境建構與觀者思維上的另一觸動。

“巴黎畫派先鋒弗朗索瓦絲·吉洛Françoise Gilot 說 – 大家的視網膜都一樣,但想像力可不同。”

當代女性藝術家的人設,到底為何?

近年來,女性藝術家攀登上全球藝術市場,成為藝術投資標的選項,不須再如過去般用力的表現比男性的強悍,已成為既定的藝術生態的趨勢轉變,林桂華身為當代女性藝術家之一,身處於如此的浪潮中,以無形與婉約的姿態,破除既有巢臼,以自身的實踐演進至下一篇章。

林桂華中年後,從商界隱退,決意實現當年李仲生在彰女時期所給她的教導和啟發,以沒有藝術學經歷的身份及一股義無反顧的執著,毅然踩入藝術領域。一邊豁達自在的創作,一邊謙仰廣面地學習。自始至終面對的難題,就是藝術家身份認同的厚高牆,對此,林桂華始終有難以啟口的靜默尷尬,她幽微,也誠實地說:「我願意被公平地面對,也面對藝術。」她蟄伏在畫室,忘情的創作,設定自我的藝術規格,讓創作成為一種自青少年未竟之願的救贖,試圖翻轉身分認同的困境,一如既往地承擔屬於自己的人生,如同過關打怪的儀式般,在各種拉力中逆水行舟。林桂華閃閃發亮的雙眼,精神奕奕的說:「熱情使我能做任何我想做的事情,不論多麽困難!」在自由意志的驅動下,不斷迂迴在一折一返的路徑之上,以柔軟謙和衍出的無形力,不斷地匍匐著前進創作著,以顯而易見的生活主題,創作不輟,將真實生活的情境,轉化為如涉入虛幻境像般的一個相關/不相關的平行世界。

林桂華延續《目像行影》展覽所欲敘述的脈絡,直指普世性的科技,宰制了多數人的生活,社交,娛樂,在 2017 年作品《螢幕》與 2018 年作品《各有所思》多有所示。此次展覽的作品中,抽離了些許 3C 科技產品與人類混沌關係的批判,不高調地著陸在日常,體察後以之敘事。林桂華延續以攝影方式記錄著生活點滴的慣例,隨時捕捉動態影像,加以審視並探索、研究。 在畫布上,讓攝影記錄下來的日常,產出一種另類構圖,作品中神色鮮活的人們,極易輕鬆地吸引人們的視線,去除原本裝飾過多的做作排場,讓畫面上的空間產出另一種陳述力,轉化出與日常不同的連結性,人物與空間相互依存,相似卻也又異質,絲毫無壓力的線條與色彩的陳述,將影像進行新的記憶再次產生。

然而,日常,在創作上往往是一把雙面刃,可以是靈感的來源,卻也可能被稀釋為平淡。

複製日常,是林桂華另一種的進行式,她取材自真實生活經歷的片段影像,都是眾生所熟知的日常一部分,雖然這種形式令人難以產生新奇感,林桂華並不以一種單純的留存或紀實,而是複製劇情,以不必言說的真摯及理性,先拉出一個空間的距離,展現觀看與介入的個人企圖; 也以不造作的感性溫馨,將現場性的身體感受,與觀者產出一種共契的心理。

這樣的表示形式,可以在 2017 年的作品《時光隧道》和 2019 年的作品《攝影師》示現,如此的表意,是可視為一種深思熟慮後的刻意,將自己和所複製再現的畫面拉出一個距離,是一種不過分親暱,也不太涉入的間距,去除時空與空間感的形體,以色彩與色溫鋪陳背景,凸顯作品中的都會詩語。

林桂華慣將現實生活中的元素,轉換為創作的素材,這在創作上已經不是新鮮事,但林桂華選擇不過度耽溺在既有的視野,從 2022 年的新作上,已看出一種轉化的進程,也抑或只是另一種過渡? 作品《重影》、《嬉戲》、《童趣》中重疊排列的人物剪影,各種姿態被陳列在被虛化的空間背景中,如同失重般的漂浮著,肢體的動勢展示了節奏與線條痕跡。幼童們之間的肢體相互協作,多重正反影像鏡像般對映著。

2022 年《相對擬態》,林桂華持續以蹲馬步、比氣長、破關成長的態度,執行其不可動搖的決心。身為女性創作者,總會在生命的各種叉路,但林桂華不用覺得沒有學院的資歷而感到抱歉,即便創作的速度,會被各種拖累,卻都能從生命幽微處另獲新的養分。她會證明自己,除了藝術,什麼都不想要!

—— 策展人 廖倩慧

創作自述

文╱林桂華

藝術家中的藝術家 – 我的美術老師 李仲生

2002年10月一個舒爽的傍晚,信步到敦南誠品書店看看。無意中被一本書的封面人物吸引,定睛一看,書名是《台灣美術評論全集 – 李仲生》。心中一震,是我在彰化女中念書時的美術老師? 連忙買書回家閱讀。三四十年前美術老師李仲生上課的情景,歷歷在目。

1964那年我參加聯考,考上彰化女子中學初中部。學校以教學認真,校規嚴格著稱。當時初中課程不算太難,還有些無趣。我們班聰明活潑的同學,上課喜歡講話嬉戲,老師們非常惱火。被排到我們班的老師們好像抽到下下籤,很不情願的到我們班上課。很多時間都在對我們訓話。還不時到訓導處告狀。也因此全班常被訓導處罰假日返校,做清潔工作,拔校園雜草,…等。我們幾乎被視為放牛班!

1966年夏天升上初三,我們還真被派來一位放牛吃草的老師。上第一堂美術課的鐘聲一響,進來一位清瘦的男老師,單手抱著一座石膏像登上講台。他環顧四週,隨手將石膏像放在講桌上。告訴同學,上課就畫石膏像。沒有其他指示,沒有示範,也沒有多話,就走下講台離開教室。 從他背後,只看到褲袋插著一把牙刷,手中拎著一個法郎質漱口杯,前後搖擺著,漸走漸遠。留下一臉狐疑面面相覷的同學們。

因我ㄧ向最喜歡美術課。雖然老師沒在教室,可不想浪費時間,很快拿起木炭筆自顧自畫起來。天馬行空的塗鴉,不受規範的自由表現,真令我開心不已!整個學期老師來了又走,下課前再回來,從不多言。沒檢視學生作品,沒有評圖,不打分數,不分等第,更沒有交代家庭作業。只等班長喊:全班起立!敬禮!謝謝老師!

當年我們班的物理老師甫自國立台灣師範大學物理系畢業,被分發到彰女教書。也可能抽了下下籤,教到我們班。幸好他充滿教書第一年的純真和熱情,對學生有耐心又幽默。有時候為了鎮住我們的騷動,就談些校園趣聞吸引我們注意。他住在學校的單身宿舍,隔壁的室友是一位藝術家 – 李仲生。(正是本班的美術老師啊!) 物理老師說李老師每天都作畫到半夜或凌晨。幾次物理老師半夜起床上公共廁所,在陰暗的走廊瞥見一個黑影晃過,被嚇得魂飛魄散。其他室友亦有同樣的驚魂記。有時看到一個人影坐在陰暗的走道盡頭椅子上… ,原來那就是熬夜的李仲生老師。有一天,趁李老師不在宿舍,偷偷到他窗外探頭探腦。看到畫作上一種非常美麗的紅色,那是從沒看過的紅! 至今我仍對那段李老師軼聞記憶深刻。

直到閱讀《台灣美術評論全集 – 李仲生》和其他相關書報,才了解自己何其幸運,能在初中就親炙李仲生老師的特殊教學。他不著痕跡的在我心底,埋下一粒求藝的不安份種子,伺機發芽茁壯。

李仲生老師敢於思考、實驗、創新。藝術觀念與教育方式獨特,主張以精神傳精神,激發創造力,讓每個人有不同的個性。學生從李仲生學到的絕不是繪畫的技巧。他只是要培養學生,讓他們知道自己如何思想?再如何把思想表現於畫面?他要學生畫以前畫不出來的,沒有畫過的;他教導不斷分析自已,研究自己。他說畫畫不應太注意去完成,…。畫得四平八穩,面面俱到,絕不會是一個好畫家。甚至引用畢加索的話說,畫是不斷破壞的累積,及藝術是由破壞而完成,來敘說他對創作意識能力的要求。創作的生機是生命的活力,亦是思想的活力,只有以思想做為基礎,藝術才具備了永恆性。

李仲生老師是中國現代繪畫先驅。他反對傳統油畫。他的繪畫思想,堅持在繪畫上作現代表現。注意現代世界美術思潮的發展和變遷,強調獨創性。認為現代的畫要有素描基礎,畫出有自己獨特面貌的前衛繪畫。他一生致力於中國現代繪畫藝術發展。李老師是藝術家中的藝術家。門生遍佈全台,知名者有朱為白、江漢東、歐陽文苑、吳昊、夏陽、霍剛、陳道明、蕭勤、蕭明賢、李錫奇、黃潤色、鐘俊雄、黃志超、詹學富、謝東山、黃步青、鄭瓊銘、程武昌、郭振昌、許雨仁、曲德義、姚克洪、李錦繡、陳聖頌、曲德華、吳梅嵩、黃位政、陳珠櫻、…等一群藝術家。

2021年末追憶先師,不免惆悵!